龙门造像开凿于北魏孝文帝太和七年(483),其后历经东魏、西魏、北齐、隋唐直至明清一千余年不断雕凿,在伊水两岸崖壁共开窟龛两千三百余座,造像十万余尊,碑刻题记近三千余品,造像题记一般由“造像时间”“造像佛名”“造像人名”“发愿文”等组成。

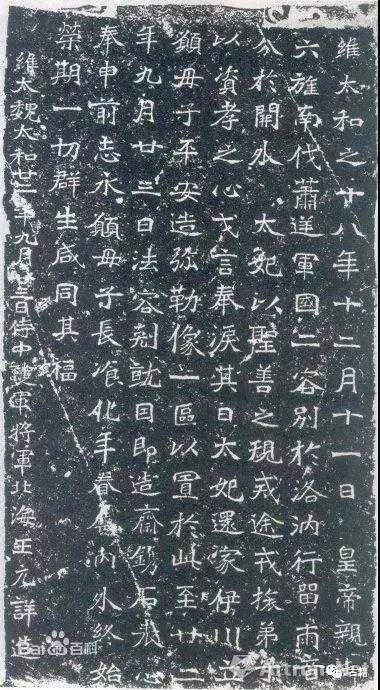

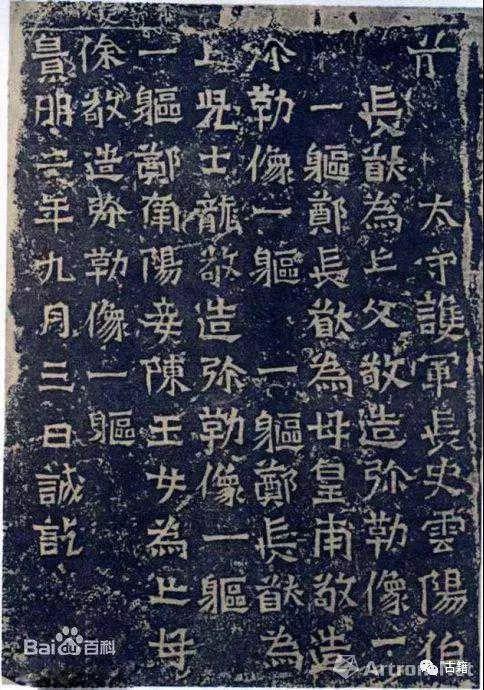

《北海王元详造像记》局部

这一造像题记宝库,过去一直没有受到历代金石学家的关注,其文献和书法艺术的价值始终没有被认可,直到清乾嘉年间,龙门造像的少数精品——《始平公》《孙秋生》《魏灵藏》《杨大眼》《安定王燮造像》等,才开始进入极少数金石研究者的视野,他们摒弃“诞妄俚俗”之前嫌,予以著录,诸如:毕沅《中州金石记》、钱大昕《潜研堂金石文跋尾》、武亿《授堂金石跋》、王昶《金石萃编》、洪颐煊《平津读碑记》等金石专著中均有零星记录,少则两三件,多则五六件,但彼时还未见有著录“龙门四品”之名目。

《比丘道匠造像记》

乾隆三十三年(1768)钱大昕《潜研堂金石跋尾》最早著录龙门造像题记,但仅仅收录《杨大眼》一件,乾隆四十六年(1781)《潜研堂金石跋尾续编》收录《孙秋生》一件,嘉庆四年(1799)《潜研堂金石跋尾又续》收录《齐郡王元佑造像》一件。反观《潜研堂金石跋尾》收录汉碑50件,唐碑269件,龙门造像才区区3件,其关注度可想而知。乾隆五十三年(1788)河南巡抚毕沅所著《中州金石记》仅收录《始平公》《孙秋生》《杨大眼》《安定王燮造像》四件,同时期的河南老乡武亿《授堂金石跋》中亦仅仅收录《杨大眼》《魏灵藏》两件,还附有一篇乾隆五十四年(1789)《洛阳龙门诸造像记》载:“伊阙傍崖自魏齐暨唐以来造像题名多不能遍拓,好奇者辄引为憾,今岁正月汤亲泉、赵接三两君独手拓二十余种寄余,其文多俚俗之词,无可存。”被武亿视为“俚俗之词”20余种,从其存目来看,亦杂乱而少名品,与后期的《龙门二十品》亦大相径庭。以上种种现象充分地反映了乾隆年间,龙门造像传拓与研究的基本状况——不重视、尠传拓、少收藏。

今天被公认的“龙门造像题记精品”皆在古阳洞南北两壁最上层及洞顶,古阳洞旧称“石窟寺”,是龙门石窟开凿的第一洞窟,洞深约13米,高约11米,宽约7米,清代道士又将洞中供奉的释迦牟尼像改成太上老君道德天尊神像,故旧时又将“古阳洞”称作“老君洞”。

王元燮造像记

嘉庆元年(1796),黄易携带拓工来龙门石窟架高台拓碑,才正式拉开《龙门造像精品拓片》的传播序幕。但是,面对有三层楼高的造像题记崖壁,传拓殊非易事。黄易《嵩洛访碑日记》中记载:“视工人拓龙门诸刻,山僧古涵精摹拓,亦来助力,僧知伊阙洞顶小龛有‘开元’刻字,猱升而上,得一纸。一纸小拓片来之不易,那猱升而上的功夫,非一般人能为之。……龙门洞内,见顶刻‘大唐永隆’等字,圆转巨书。老君洞顶之刻,架木高危,架木而仍不可拓取,叹息而已。”此段黄易的日记文字,一来反映《龙门造像题记》传拓的艰辛与不易,二来反映了乾嘉金石学家访碑的最大兴奋点,还在于发现“唐代碑刻”上,而非我们今日奉为“龙门经典”的“北魏造像”,因为在当时,汉碑、唐碑才是学术界关注的核心。

《比丘法生造像记》

另见国家图书馆《始平公造像》(嘉庆初拓本)存有咸丰八年(1858)钱松题记:“此龙门石刻之冠于当世者也,刻中之阳文,古来只此矣。层崖高峻,极难椎拓,至刘燕庭拓后无复有问津者。”钱松题跋再次印证了嘉道年间龙门造像鲜有人去传拓,其拓本流传稀少的原因,除“层崖高峻,极难椎拓”等现实条件外,主要还是受制于当时的重“汉唐碑刻”轻“北魏造像”传统观念,龙门造像精品拓片只在极少数高端金石学者圈内流传。

《比丘慧成造像记》局部

道光年间,古阳洞先后迎来了两位超级“金石癖”,除架高台传拓《龙门四品》外,还将龙门石窟其它造像题记予以大规模传拓,一位是方履籛, 著有《伊阙石刻录》,搜拓造像八百余种;一位是刘喜海,著有《嘉荫簃龙门造像辑目》,拓存造像九百余件。这是龙门造像开始“振兴”的一个信号,说明金石学兴盛的春风,已经吹到了往日不受关注的“穷乡儿女体”的龙门造像群,吹遍了古阳洞外的各个角落,它是《龙门造像》开始“时来运转”的信号。然彼时龙门造像拓片依然没有得到碑帖收藏界的普遍关注,传拓和销售依然是零星进行,尚未成为收藏的热门品种。

同治九年(1870),出现了《龙门造像》传拓“雄起”的转折点,前河南太守募工传拓《龙门造像》,与此同时还出现“龙门十品”之名目,以古阳洞南壁刊刻之《前河南太守德林拓碑题记》为凭,其文曰:“大清同治九年(1870)二月,燕山德林祭告山川洞佛,立大木起云架拓古阳洞魏造像,选最上乘者,标名《龙门十品》,同事者释了亮,拓手释海南、布衣俞凤鸣。《孙保》《侯太妃》《贺兰汗》《慧香》《元燮》《大觉》《牛橛》《高树》《元详》《云阳伯》。” 这次地方官员与僧俗一同参与了此项传拓工程,堪称“壮举”,它开启了日后《龙门造像》走上大规模商品化传拓的道路。

《惠感造像记》局部

“龙门十品”称谓的提出,可能是基于“龙门四品”——《始平公》《孙秋生》《魏灵藏》《杨大眼》而生发的,“龙门四品”虽然在乾隆、嘉庆、道光时期已有少量拓本流传,但多以龙门精品三五件,六七件的形式传播,“龙门四品”称呼的正式出现,从情理上分析,应该在道光之后的咸同年间,即“龙门十品”提出的稍早时候,“四品”、“十品”称呼的确定,在时间上应该相去不远。

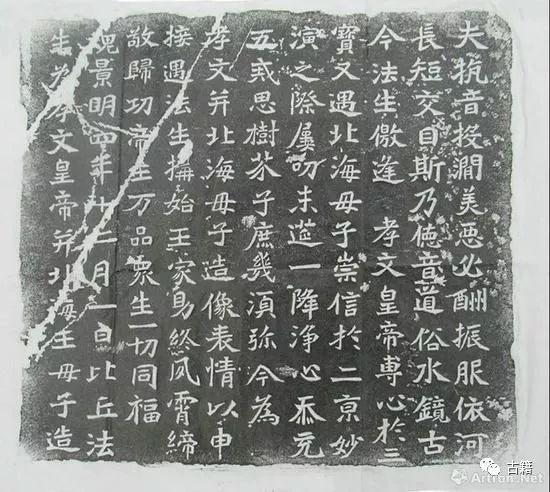

魏灵藏造像记

同治九年(1870)后,旋即在《龙门四品》《龙门十品》的基础上,又增补《比丘法生》《比丘惠感》《一弗》《司马解伯达》《元佑》《优填王》六品,始成“龙门二十品”之目,这个选目是以书法鉴赏为标准,将成百上千的龙门石窟造像题记,筛选浓缩到北魏精品20件,并成为碑刻史上的最经典选目案例。

自此,嘉道年间《龙门造像题记》无人问津的局面,在同治年间《龙门二十品》问世后,得以扭转,《二十品》最终成为《龙门造像》的经典代表,前河南太守德林首创以“品”的命名形式,来集拓、称呼《龙门造像》,无疑是个创举。

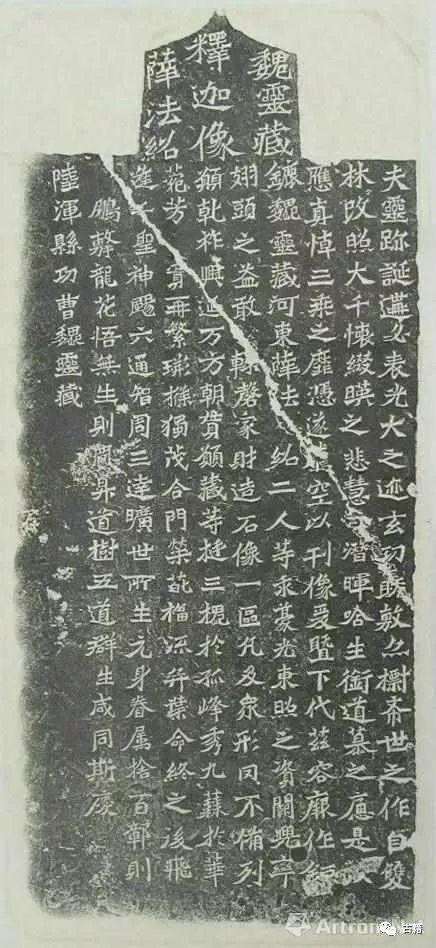

杨大眼为孝文皇帝造像记

但是《龙门二十品》广泛传播和深入人心还有一个社会接受过程。光绪初年,金石学集大成之作——陆增祥《八琼室金石补正》收录《龙门山造像二十三段》(太和至景明),《龙门山造像九十八段》(正始至永熙),亦未见使用“龙门二十品”之名称,同时期的金石专著汪鋆《十二砚斋金石过眼录》收录元魏龙门造像十一件,亦未见“二十品目”。又见潘志万旧藏《龙门二十品》(光绪初潘志万三伯父——潘观保河南为官时拓得)存有光绪十年(1884)正月潘志万题签曰:“元魏碑刻”,亦未采用“龙门二十品”之名目。据以上种种案例可知,同治至光绪初年《龙门二十品》的传拓流传以及社会影响还是极为有限。

《一弗为张元祖造像记》局部

光绪十七年(1891),一个更大的“推手”来了,它就是康有为《广艺舟双楫》的刊刻,立即成为当时碑学的“畅销书”,前后凡18次重印。康有为将《龙门二十品》的书法提升到“龙门体”的高度,“魏碑十美”、“尊魏卑唐”开始深入人心,北魏书法得以登堂入室,它直接导致《龙门二十品》传拓数量的激增,拓片走进寻常人家,成为当时碑帖收藏界最炙手可热的大名品。

《郑长猷造像记》局部

其实,《龙门二十品》的大众广泛接受,并非仅仅是基于康有为的登高一呼,这一切多是建立在光绪年间洛阳龙门拓工日以继夜的传拓上,《二十品》的社会流通,才是其名震天下的真正原因,康有为只是压上最后一根稻草的人。自此,洛阳碑贾得以理直气壮地将《龙门造像精品》打包销售,《二十品》变成了一门碑帖销售的“生意经”。

宣统年间,方若《校碑随笔》问世,将《二十品》中曾经误入的唐刻《优填王》撤换下来,起用魏刻《马振拜》替换上去,成新版《龙门二十品》,坊间称其为“马振拜本”。民国二十四年(1935),洛阳龙门镇郜庄村韩和德趁深夜架梯将《魏灵藏造像》下半截砸毁,同年,村民马富德又将《解伯达造像》砸毁大半,至此以后 “马振拜本”《龙门二十品》又变成了一套残本。

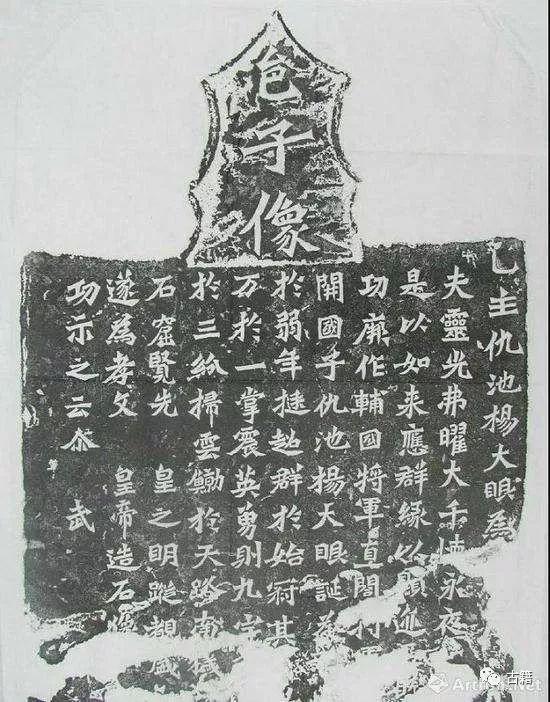

龙门二十品

时至今日,《龙门二十品》传本众多,笔者将其分列为六个版本批次。

1、同治年间传拓的《龙门二十品》称为“最初集拓本”。

2、光绪十七年(1891)在《广艺舟双楫》刊刻之前的拓本,称为“光绪早本”或“优填王早本”。

3、光绪十七年(1891)以后的清代拓本,称为“光绪晚本”或“优填王晚本”。

4、民国早期的拓本,称为“马振拜本”。

5、民国二十四年(1935)之后的拓本,称为“马振拜残本”。

6、上世纪70年代龙门石窟传拓了一批,称为“近拓本”。

清末民初,大力传拓《龙门精品》的同时,《龙门造像全集》也纷纷拓出,例如:光绪十六年(1890)长白丰二文拓得1500品,光绪二十四年(1898)缪荃孙拓得1145品,民国四年(1915)洛阳县知县曾炳章拓得1700品,民国二十三年(1934)钱王倬拓得3680品,民国二十四年(1935)关百益拓得1200余品,此外,北京琉璃厂富华阁募拓2000余品,日本人水野清一、长广敏鹿搜拓2429品等等,由此可见,清末民初的四五十年间,是《龙门造像》传拓的鼎盛期。

彼时,大江南北的书肆中,除《龙门四品》《龙门二十品》外,好事者又推出《龙门五十品》《龙门一百五十品》等等,其中最畅销的、最经典非《龙门二十品》莫属。

《龙门二十品》的传播是个极好的案例,具有一定的普遍性,它颠覆了对乾嘉金石兴盛的传统想象。我们从海内外公藏机构收藏的碑帖拓片情况分析,金石碑帖传拓的高峰出现在同光以后,而非是过去一般想象中的乾嘉时期,金石学的启蒙、恢复、兴起到全盛,它历经了一个百余年的接受过程。

蒋金龙39235736

蒋金龙39235736