满族有一个剃去头顶边缘头发,结发为辫的习俗。入关后,随着大清政权在全国统治的确立,清统治者采取了一些强制措施,使此俗在全国流行开来。然而在满族丧葬习俗中还有另一种仪规,这就是“百日剃发制”。

所谓百日剃发,即满族男子虽留辫子但头顶四周的头发是要经常剃掉的,遇父母之丧或皇帝皇后大丧时,则不准剃发,一百天之后方可剃发。此仪规与满族的剃发习惯并不矛盾,它只是一种以异于常俗的方式来哀悼死者的做法。

其实,留发时间并不都是100天,它视与死者的亲疏关系而定,一般子为父母留发100天,孙为祖父母留发60天;遇帝后之丧,不仅宗室男性不剃发,即便文武百官和普通军民也必须留发百日,过了这段时间方可重新薙发,否则儿孙会被认为不孝,文武官员会被认为不忠而受到惩罚。

但是帝后之丧时全国民众遵守百日剃发制只是约定俗成,有一定的随意性,并未列入法典,清朝前代君主很少在此问题上大作文章,谁想到乾隆十三年孝贤皇后大丧时,却引发了石破惊天的大案。

皇后富察氏是乾隆帝的第一个皇后,满洲镶黄旗人,出身显贵。其祖米思翰曾追随康熙帝作战,位至户部尚书。其父是被敕封为承恩公的察哈尔总管李荣保。其叔父是朝中有名的大学士马齐。可以说富察氏家族显赫,在朝中有着重要的地位。1727年七月十八日,雍正帝特选出身名门的富察氏指为皇四子弘历的嫡福晋。从一定意义上说,这门婚姻是带有浓厚的政治色彩的,但是乾隆帝和富察氏却恰似天造地设的一对,夫妻恩爱,伉俪情深。

乾隆十三年二月,乾隆帝兴致大发,准备携皇太后及皇后富察氏巡幸山东,恭谒孔庙,望祭泰山。皇后富察氏久居深宫,难得出游民间,这次能有机会同皇帝、皇太后出巡,本是喜庆欢快之事,不幸的是:

在出巡之前,皇后富察氏刚遭受了丧失爱子之痛,体弱身虚,再加上东巡路上奔波劳顿,到济南后,初遇春雪,偶感风寒,便卧病于床,后来病情稍有好转就急于返京。在从济南到德州的路上,皇帝东巡的仪仗启从匆匆北上,凤舆中的皇后富察氏旧病复发,奄奄一息,于乾隆十三年三月十二日崩逝,年仅37岁。

痛失爱后、伤感万分的乾隆帝下令为孝贤皇后举行空前隆重的大丧仪,想以此使自己悲痛的心灵得到稍许慰藉,并指出:孝贤皇后是“坤宁正位”,“体制原尊”,自己又与孝贤皇后“情谊隆重”,因而容不得有一丝一毫“稍紊典常”的。但事实上,官员们的表现并不能让乾隆帝满意。

孝贤皇后大丧时,许多官员或是将文字错译,或是办事不恭,或是未具折请奏赴京叩谒梓宫。这些怠慢、疏忽、懒散、不敬的行为,让乾隆帝大为恼火,他对这些官员无情地进行申斥、责骂、降革,即便皇子也难逃厄运:皇长子永璜、皇三子永璋遇此等事竟无哀伤之情,乾隆帝为此声斥“于孝道礼仪,未克尽处甚多”,并斩钉截铁地宣称“此二人断不可承继大统”。

事情并未就此罢休,百日丧满后,这种严惩不怠的贬革风又因官员违制剃发而掀起高潮,比较有代表性的案件如:江兴汉案、金文淳案、周学健案、塞楞额案等。有意思的是,清前代君主后妃丧葬之时,百日内剃发者大有人在,屡见不鲜,帝王对此也不予以严厉追究,因剃发而获罪的人很少,即便雍正帝去世时,也有许多官员违制剃发,但乾隆帝并未追究,这和他十三年后如此地大兴风波形成强烈的对比。

其中的主要原因,是这一时期乾隆已经完全稳定了政治形势,官员队伍的核心也早已完成新旧更替,不像登基之初那样有太多后顾之忧,这也标志着他治臣方式的重大变化。

首先,乾隆帝对待臣僚的态度由往昔的“宽”转向了“宽严相济”,对要处置的臣僚决不姑息手软。

即位十多年来,乾隆帝起用亲信骨鲠之士,重用能吏练达人员,打破了朋党之争的局面,实行一系列宽仁之政,很快在朝中获得了威望,树下了仁君形象,很好地控制了臣僚,真正实现了“权集君主于一身”。但是正陶醉于万民景仰、群臣伏拜场景中的乾隆帝怎么也想不到在孝贤皇后大丧中,臣子们或是违制剃发,或是结党蒙蔽、询私袒护。这种作法让乾隆帝深刻地感到手下的臣子们蠢蠢欲动,极不安份。

在乾隆帝看来,推崇宽仁之政,以德服臣正是自己惯用的治臣手段,即便臣子犯了错误,也要从轻处理,绝不深究,十三年中处死的大员只有提督鄂善一人,但现在臣子们在“圣德君宠”的溺爱下,不顾礼制、法度,肆意妄为,大逆不道,视皇权何在?乾隆帝感到要维护至高皇权,实行以刑制臣是非常必要的、适时的。

另外,从乾隆帝的自身性格来看,他有强烈的奴化臣僚思想。可以说竭力抹煞臣僚的政治人格,以皇帝的是非取代臣僚的是非,是18世纪极端君主专制的一个重要特征。雍正帝和乾隆帝都特别强调臣僚要与皇帝“一德一心”,要求臣僚“惟知有君”,“以公灭私”。所谓“公”,其核心内容是忠君,所谓“私”,指的是朋党之私,兄弟之私,以及沽名钓誉等不利于君主独裁的现象。

乾隆帝与前代帝王相比,满族传统的民族情感,对皇权独尊的无限要求,开疆拓土,功业卓著的自得心情,都使他产生强烈的奴化臣僚思想。在乾隆帝看来,奴才一词更能反映他们与皇帝之间的特殊的感情联系以及政治隶属关系,且有满洲传统主奴之间的亲近色彩。

十三年来乾隆帝高居殿堂之上,手下的臣子对他令出必行,唯唯诺唠,谁曾想而今在处理剃发案时却发现事实远不是这样,乾隆帝感到一种潜在的威胁,他知道营求结纳、朋比为奸之事不仅有碍于朝廷吏治,更不利于维护专制权威。官员欺上瞒下,互相包庇,极易在政治上形成对皇权的离心倾向。

整饬臣子,树立君威的时候到了,对那些忤逆昏庸,冒然行事之臣;对那些屡违政令,不知悔改之臣;对那些办事不力,贻误战机之臣,乾隆帝除对他们严加斥责外,还采取了不同的惩罚措施,甚至痛下杀手,再也不像七年前杀鄂善时那样“寝不安席,食不甘味,深自痛责”,而是怒气冲冲,心安理得了。

在不到一年的时间内被处死的大学士、总督巡抚、提督等大员有塞楞额、周学健、常安、讷亲、张广泅,庆复、李质粹等。严刑峻法,动辄杀戮,这一手段的强大镇慑作用使各级官员完全变成了诚惶诚恐地俯伏在皇帝脚下的一群惟命是从的奴才,乾隆帝的专制统治得到了空前的加强,皇.权得到了有效地维护和巩固。

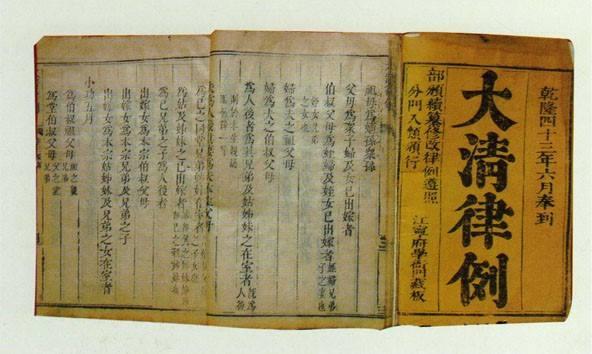

其次,针对剃发案所反映的问题,乾隆帝重申百日剃发制,并将其提高到法律高度,载入《大清会典》与《大清律例》,加强了对臣僚的法律约束。这一规定以乾隆帝的令、谕称则是:“国恤百日内不得剃头,违者立即处斩之”,“本朝定制,遇有国恤,百日以内均不剃头,倘违例私犯祖制,立即处斩,亦如进关时,令汉人剃发,不剃发者无不处斩之理。”

在剃发案中,乾隆帝震惊于臣僚对法律的漠视,对礼制的践踏,认为“法不遵,国何以存?”加强对臣僚的法律约束是十分必要的,于是他将百日剃发制纳入法典,一方面是强化臣僚的法律意识,为乾隆十三年剃发案划上圆满的句号;另一方面是完备礼制法规,杜绝此类案件再度发生。

对臣子而言,持续了半年之久的十三年剃发案的风暴,在他们心中留下了恐惧震憾的阴影,他们不敢再自行其事,而代之以遵奉典章,克守法度,尽心竭力地为皇上办事,唯恐一个不小心,再倒霉的就是自己。事隔一年多后,即乾隆十五年三月,因在孝贤皇后大丧中毫无哀痛之情,遭乾隆帝怒斥而被排斥在皇位承继之外的皇长子永璜在抑郁中病逝。臣子们吸取了上次的教训,在皇长子大丧百日内,“大臣官员俱未剃发”。

再次,乾隆帝对剃发案进行了深刻的反思,为加强皇权,更好地控制臣僚,他对文本制度作了重大改革,废止奏本,加强了对奏折的利用。乾隆十三年十一月六日,乾隆帝颁布诏谕:“将向用奏本之处,概用题本,以示简化文书之意”。明清时期通行己久的奏本制度,至此正式废止,奏折遂取代了奏本。

这表面看来只是清朝文书制度的一次改革,其实不然,它自身蕴含着深刻的政治意义。相较而言,奏折是由奏事处接收,登记京内外奏折后,交奏事太监直接送皇帝亲自拆阅,皇帝亲自用朱笔在奏折上批示,是谓“朱批”。己获朱批之折,通过三条途径办理,即留中、发还或由内奏事处交军机处办理。这种独特的文书运转处理程序,极大地提高了封建国家机器的行政效率,皇帝高居紫极,亲御丹笔,成为名副其实的章奏处理者、军国大权的全权独裁者,专制集权得以维持和巩固。

可以说,奏折制度的推行对乾隆新政的顺利实施,帝王威信的树立,地方政情、军情、民情的及时准确了解起到了良好的效用。当然,最重要的是利用奏折臣僚们可以不分等级、不分地区地互相纠察,有效地防止了上下串通一气,共同欺瞒皇上的现象,迫使他们彼此监督,各存戒心,不敢放胆妄为,不敢擅权,而做皇帝的忠顺奴才。

乾隆帝一向以此沾沾自喜,但他没有想到在乾隆十三年孝贤皇后大丧所发生的剃发案中,他看到的却是手下的臣僚朋比党援,官官相护,一言官溺职,信息不达于上。乾隆帝知道:必须有一个逐级设司、层层相叠、而又互相牵制、彼此防范的官僚机构置于皇帝的有效控制之下,才能真正地维护专制皇权。

乾隆帝在愤怒忧虑中不得不思考新的对策。于是在乾隆十三年十一月废止奏本,加强了对奏折的利用,使奏折的作用更加突出。这主要表现在:

如果官员们有了机密的事件要汇报,往往先以奏折的形式报告皇帝,在明白皇帝明确的意图后,再以题本的形式向专职部门请奏,这时候的请奏是为了走走形式而己,最重要的还是奏给皇帝的奏折。它完全保证了乾隆帝把处理国政和驾驭百官之权牢牢控于己手,使自己成为全国官僚体系的核心,百官围着其朱批之笔团团运转。专制皇权得以淋漓尽致的发挥,臣僚也被完全置于皇帝的监督与控制之下。

总的来看,乾隆帝在剃发案的影响下,改变治臣方式是其整顿官僚机器的一种形式,紧紧围绕着皇权而展开的,是为了更好地维护皇权,巩固统治。这种改变由治臣升华到治国,导致了乾隆朝政局的重大变化:由乾隆初年为纠正雍正帝的苛严而政局宽大转向了恩威并施、宽严相济的统治格局。

撰稿/艳霞【读史品生活】

我们是哥们丶

我们是哥们丶