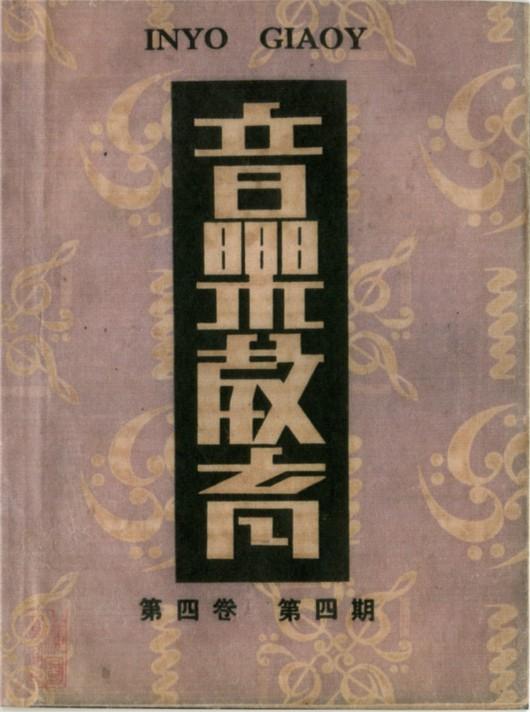

近来,笔者搜集资料时发现一封钱学森写于八十多年前的信,落款时间为1936年3月31日。其时,他正在美国麻省理工学院留学,攻读航空工程硕士学位,收件人为李元庆。这封信以“美国通信”为题名刊于1936年第四卷第四期《音乐教育》(1936年4月出版发行),未见收入已出版的各类钱学森汇编资料。

钱学森的“美国通信”(部分:封面、第一页、最后页)

笔者读完信后颇有收获和感触,不仅因其丰富的内容和较高史料价值,而且信中还透露出钱学森留美初期的生活状态。同时这封信也引起笔者的兴趣和疑问:李元庆是谁,钱学森为何给他写信,又为何刊于《音乐教育》。笔者随后又收集资料,逐渐理清这封“美国通信”的来龙去脉。

谁是李元庆?

李元庆是谁?他和钱学森又有什么关系?

实际上,李元庆(1914—1979)在近现代音乐史上广为人知,是我国著名音乐学家和大提琴演奏家。但鲜为人知,他与钱学森还有一层亲戚关系:李元庆母亲钱家礼与钱学森父亲钱家治是嫡堂兄妹,生于1911年的钱学森年长李元庆三岁,是其表哥。

李元庆祖籍杭州,出生在北京,其父李学濬曾在北京大学任职。李元庆在北京求学期间就对音乐产生浓厚兴趣,经常参加各种文艺活动,还自学大正琴、口琴等。1929年李元庆祖母因身体多恙返籍养病,他也回到杭州。1914年至1929年钱家治在教育部任职,钱家和李家经常走动,钱学森和李元庆两个表兄弟交往颇多。1930年李元庆考入杭州国立艺专音乐研究会,师从音乐家李树化学习钢琴,同时在该会教口琴。

李元庆在杭州期间有两位非常要好的邻居:一位是夏衍,另一位就是钱学森。1929年钱家治到浙江省教育厅任职,钱学森当时已考入交通大学,寒暑假都会回杭州生活。钱学森在交大期间非常喜爱音乐,不仅参加学校管弦乐队,还读了丰子恺的《音乐的听法》、张若谷的《到音乐会去》、《The One Hundred and One Best Songs》、《Literary Digest》等。不宁唯是,他还在学校里提议“集合音乐的同志,组织一个团体”,每人出些零钱凑在一起购买唱片和唱机;他还经常听坦尼耳·罗依内曼、约尔·马格尔、雷呵·德尔曼等人的唱片,还曾用奖学金买俄罗斯作曲家格拉祖诺夫的《音乐会圆舞曲》唱片。

1930年暑期,钱学森因患上伤寒回杭州休学一年。当时,钱家与李家既是亲戚,又是近邻,钱学森和李元庆经常结伴去杭州青年会听音乐。在此过程中,他们谈论的话题逐渐从音乐延伸到人生观和价值观,尤其是钱学森从李元庆那里“略闻左翼文艺运动情况”;在某种程度上,他们的交往具有“思想启蒙”的意义。钱学森的侄女钱永龄回忆说:

李元庆早年就读于杭州艺专,家中都说他是共产党,当年国民党要抓他,住到我家,他曾与我父辈各兄弟姐妹相处很好。尤其是与钱学森伯父交往十分频繁。他经常向学森伯父灌输进步思想,讲述民族危亡现状,一心希望早日唤起全中国各民族的伟大觉醒。那时,他经常向学森伯父偷偷传阅《共产党宣言》、《辩证唯物主义》等进步书籍。

钱学森自己后来也说,休学一年间乘机看了些科学社会主义的书,“对国民党政府的所作所为知道了点底细,人生观上升了”。1931年9月,李元庆考取上海国立音专;在上海期间,与钱学森的交往更加频繁。此后,李元庆又前往北京和杭州等地学习音乐。1935年李元庆前往南昌,到江西省推行音乐教育委员会管弦乐队任大提琴演奏员,直到1937年前往济南谋职。1935年至1937年李元庆在南昌期间还有一个重要的活动,就是参与了《音乐教育》的编辑工作。

《音乐教育》是一份由江西省推行音乐教育委员会刊行的音乐类杂志,创刊于1933年4月,1937年12月停刊。该刊以推行音乐教育,提高大众欣赏水平、奋斗精神与民族情感为宗旨。在该刊上发表过文章的包括贺绿汀、廖天瑞、钱君匋、李树化、裘德煌、萧而化、程懋筠、程与松、程时煃等。李元庆不仅参与编辑工作,而且还在该刊上发表和翻译过不少音乐文章。

钱学森为何致函李元庆

笔者在翻阅该刊时发现,钱学森在1935年第三卷第八期上就曾发表过一篇名为《机械音乐》的文章。这篇文章颇有意思,钱学森从科学技术角度对“机械音乐”进行了价值分析及其与一般音乐的区别。

1935年8月20日,钱学森在父亲钱家治目送下(1934年底母亲章兰娟因病去世),在上海外滩码头登上“杰克逊总统号”邮轮,赴美留学。9月3日,“杰克逊总统号”邮轮抵达美国西海岸西雅图,钱学森在此逗留数日。逗留之际,钱学森还不忘向当地青年会询问西雅图有没有音乐厅以及哪天有音乐会,以便前往听音乐会。随后,钱学森乘坐火车来到位于东海岸波士顿的麻省理工学院办理入学手续,开始留学生活。

赴美留学时的钱学森

当时,在麻省理工学院的中国留学生虽有不少人,但平时要么忙于课程,要么埋头于书本,再或者就是在图书馆和实验室,很少时间聚在一起。钱学森到麻省理工学院的第一个学期,课程很满,忙于论文;但很快就适应了留学生活,而且每周都会去听一次音乐会,劳逸结合,松弛有度。

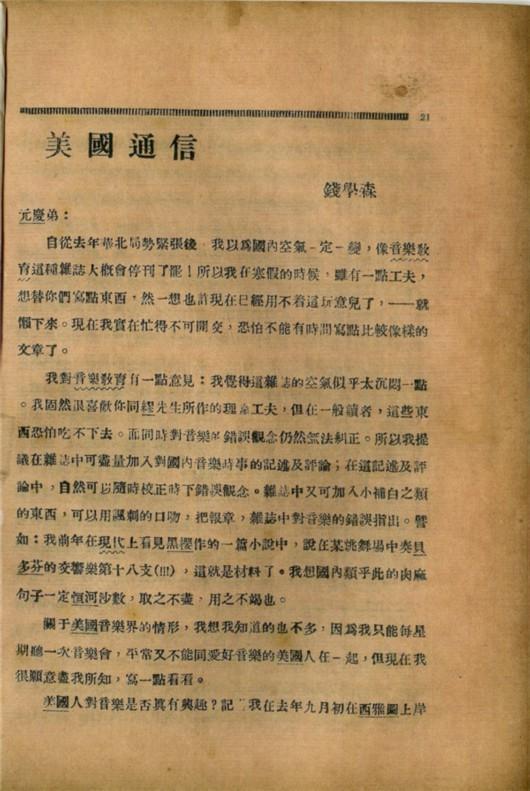

大约1936年初钱学森收到李元庆的来信,希望钱学森谈一谈对《音乐教育》的看法以及介绍美国音乐界的情形。钱学森收到信后复函寄出,李元庆收到后便以“美国通信”将其刊发在1936年第四卷第四期《音乐教育》上。从内容可知,这封信实为李元庆交给钱学森的一篇“命题作业”。钱学森在信的开头写到:

自从去年华北局势紧张后,我以为国内空气一定一变,像《音乐教育》这种杂志大概会停刊了呢?所以我在寒假的时候,虽有一点工夫,想替你们写点东西,然一想也许现在已经用不着这玩意儿了,——就懒下来。现在我实在忙得不可开交,恐怕不能有时间写点比较像样的文章了。

当笔者继续读完信后发现,这封信的内容非常丰富。钱学森在信中不仅介绍了美国音乐界的一般情形,而且还透露了钱学森留美初期的生活状态,是一份弥足珍贵的史料。

信中主要写了哪些内容

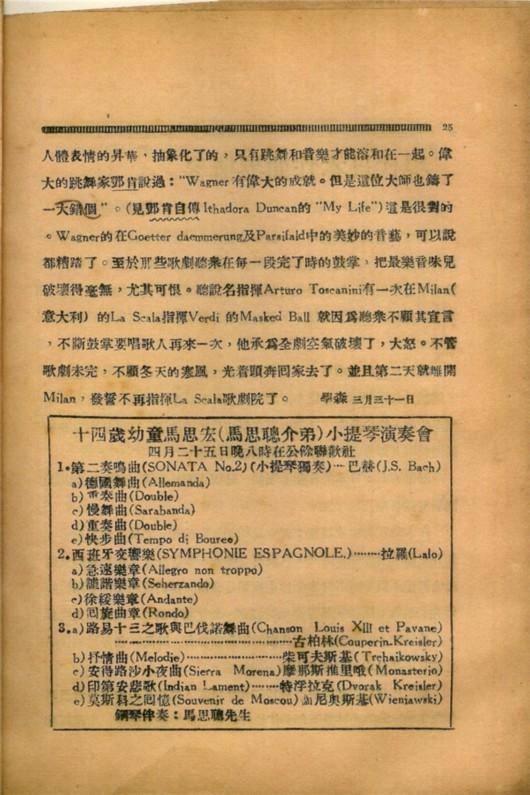

这封刊发在《音乐教育》上的信,共有五个版面,约2500余字;主要写了三方面内容:一、对《音乐教育》的看法;二、介绍美国音乐界的情形;三、介绍歌剧在美国的情况。下面,不妨将其主要部分摘录如下。

第一,对《音乐教育》的看法

钱学森对音乐的喜爱不仅停留在“听”的层面,而是有着丰富的音乐经历,例如他在交大时就是学校管弦乐队成员;此外,他还进行过系统研究,读过很多音乐方面的专业书籍、刊物,还发表过《音乐和音乐的内容》(《浙江青年》1935年第一卷第四期),具有很高的理论素养。留美前,钱学森就是《音乐教育》的读者,信中写到:

我对《音乐教育》有一点意见:我觉得这杂志的空气似乎太沉闷一点。我固然很喜欢你同繆先生所作的理论工夫,但在一般读者,这些东西恐怕吃不下去。而同时对音乐的错误观念仍无法纠正。所以我提议在杂志中可尽量加入国内音乐时事的记述及评论;在这记述及评论中,自然可以随时校正时下错误观念。杂志中又可加入小补白之类的东西,可以用讽刺的口吻,把报章、杂志中对音乐的错误指出。譬如:我前年在《现代》上看见黑樱作的一篇小说中,说在某跳舞场中奏贝多芬的交响乐第十八支(!!!),这就是材料了。我想国内类乎此的肉麻句子一定恒河沙数,取之不尽,用之不竭也。

第二,介绍美国音乐界的情形

“美国人对音乐是否真有兴趣?”这是钱学森介绍美国音乐界情形之前,提出的一个问题。随后,他以自己的经历对此作了回答。钱学森到美国后住在麻省理工学院宿舍,但每周都会坐车从剑桥去波士顿交响乐厅欣赏一场音乐会。在信中,钱学森介绍了去听音乐会过程中的所见所闻,说:

以我所在的学校而论,住校的约有四百人,但是我每星期到波士顿交响乐厅去,同我一起回校的,不过二三人。有时一个也没有,这虽然不足凭以计算同学中到音乐会的人数,但情形不见得比中国的大学好,是可以一定的。再以到音乐会去的人之成份观之,十之七是四五十岁的,中年人最少,少年中大都是中学校的女生。老年人大都是阔人,听音乐会是上流社会的必需,可为谈助的。中学校的女生恐怕是音乐教师叫她们去的。由这一点看,美国人对音乐的兴趣也不见得比中国强多少。至于到音乐会去的人,是否对音乐都真有欣赏的能力吗?也不见得。我曾听见我的旁座在Sacre du Printemps(Stravinsky)中对他的同伴说:“Oh it`s funny”(!!)但这种人在鼓掌的时候,他是很起劲的。以我常去的音乐会(Bosten Symphony Orchestra——指挥:Serze Koussavisky)而论,每曲都得让指挥去来三次。最后一次,全队立起,于是大家拼命鼓掌,尽欢而散。在我邻座的十几个听众中,我只看见一个人(这人也是常常去的)不是这样,有时指挥得不好,他也摇头,不鼓掌。

前复一信,告以致森哥信已转去;乐谱则以不便邮送,故暂为保存。七月中旬,接汝森嫂来书,内有元庆表弟信已收到(一九五〇年八月整,即森哥欲归不得之时起,所有家书均由森嫂执笔,而且看了不能复汝的信,是其通信自由被剥夺可知)。森哥看了,非常高兴;但不便写复信,请代问安,一切留待将来说明吧。最近又接来信(七月廿九日发),开头就说,七月廿七日为吾辈应该纪念的一天,遥想隔岸相望,必具有同感,并有那天能走就走,请各亲友暂时耐心等待。吾甥所复,亦有道理。但可说明汝森哥于一九四七年夏间归来时,南京方面约其去讲演,拒不允行;后来又派任交大校长,亦电不允应。并曾对余说,归国效劳,是其素志;但这种政府,断不能存在于人世间。可见其志趣所在也。汝与森哥,素称莫逆,敢以所知奉告,请放怀!

1955年10月,钱学森终于回到祖国,随后便参与导弹研制工程。其时,李元庆在中央音乐学院任职,两人虽未能经常见面,但他们在思想和精神上是相通的,并且都在各自的事业上做出重要贡献。

1979年钱学森在北京八宝山参加李元庆的追悼会,参加追悼会的有还有夏衍、成仿吾、贺敬之、赵沨、天瑞、张庚、艾青、关鹤、白鹰、胡沙、李伟、陶钝等人

1979年12月2日,李元庆因心脏病突发抢救无效,在北京逝世。12月14日,钱学森前往八宝山革命公墓礼堂参加李元庆的追悼会,神情哀伤。或许,钱学森此时此刻正在怀念他们曾经的友谊!

自从看了段子

自从看了段子